Entre Pouchkine et Carmen…

Monter La Dame de Pique est une entreprise difficile. Scéniquement et musicalement. Et les grandes productions se comptent sur les doigts d’une main. À la création, on se souvient que le directeur du Mariinskij voulait une sorte de Carmen russe, un opéra qui puisse triompher, drainer du public, faire spectacle.

De Carmen, Tchaïkovski se souviendra, d’abord par le chant des enfants-soldats, calqué à l’évidence sur « La garde montante » à peine le rideau levé, et peut-être plus indirectement à travers l’idée de la carte fatale, qui nous rappelle l’air des cartes de Carmen, La mort, toujours la mort.

Benedict Andrews ne prend pas ce chemin-là, il puise toute son inspiration de les ambiances de films noirs ou de thriller, à commencer par Taxi Driver, concentrant l’attention du spectateur sur l’image du visage Lisa-Asmik Grigorian, qui apparaît sur écran, gigantesque, en prélude à chaque moment de l’œuvre, mystérieuse, presque fatale, une sorte d’instrument du destin qui dès le départ tient en main une Dame de Pique. Sur le plateau, il focalise toute l’action autour d’Hermann, qui semble vivre solitaire au milieu d’images mentales, si bien qu’on est toujours à la frontière entre réalité et fantasme, vue et vision.

Rappelons la conclusion de la nouvelle de Pouchkine à l’origine de l’œuvre qui se clôt en trois phrases dont la première est : « Hermann est devenu fou. Il est à l’hôpital d’Oboukhof, le n° 17. Il ne répond à aucune question qu’on lui adresse, mais on l’entendrépéter sans cesse : trois-sept-as ! – trois-sept-dame ! » .

On pourrait imaginer tout l’opéra transformé en vision obsessionnelle d’un Hermann en asile qui ne cesse de vivre et revivre son histoire en lui donnant la logique d’un roman noir.

On devrait toujours d’ailleurs lire ou relire la courte nouvelle de Pouchkine, pour saisir la distance avec son adaptation à l’opéra qui transforme totalement les personnages et l’ambiance. Lisons à ce propos les deux autres phrases conclusion de Pouchkine qui n’ont rien du drame de Tchaïkovski non plus :

« Lisabeta Ivanovna vient d’épouser un jeune homme très aimable, fils de l’intendant de ladéfunte comtesse. Il a une bonne place, et c’est un garçon fort rangé. Lisabeta a pris chez elle une pauvre parente dont elle fait l’éducation.

Tomski a passé chef d’escadron. Il a épousé la princesse Pauline ***. »

Lapidaire et sarcastique, Pouchkine banalise les deux autres personnages, et surtout Lisa, jeune fille rangée qui fait un mariage petit-bourgeois et terriblement ordinaire plutôt qu’héroïne romantique ravagée d’amour suicidaire.

Il y a entre les deux visions un espace que les metteurs en scène n’exploitent pas ou peu. Benedict Andrews reste ambigu à ce propos, qui fait entrevoir les perturbations d’Hermann, mais continue d’en faire une aventure singulière, dans un univers au bord de la réalité, qui fait de La Dame de Pique de Tchaïkovski dans cette vision si sombre une sorte d’antichambre de sa dernière œuvre la Symphonie n°6 « Pathétique », faite de ce pessimisme marquant qui malgré le succès mondial n’a jamais quitté le compositeur et qui fait de la symphonie une sorte de Requiem, citant d’ailleurs la liturgie orthodoxe, comme le suggère aussi le chœur final de l’opéra.

Benedict Andrews séquence l’œuvre en plusieurs moments, tous précédés d’une vision en vidéo du visage de Lisa (Asmik Grigorian), en figure maléfique ouvrant l’œuvre avec en main la carte de la Dame de Pique qu’elle brûle selon le style des portraits d’Alex Majoli, visages divers sortis d’un obscur néant.

Une mise en scène d’ambiance

Benedict Andrews signe là d’abord une mise en scène d’ambiance, cherchant à donner à l’ensemble cette couleur sombre et unitaire, pratiquement sans décor, sinon des éclairages blafards au demeurant fort réussis de Jon Clark, et pour seuls meubles les tables de jeu de la première et dernière scène.

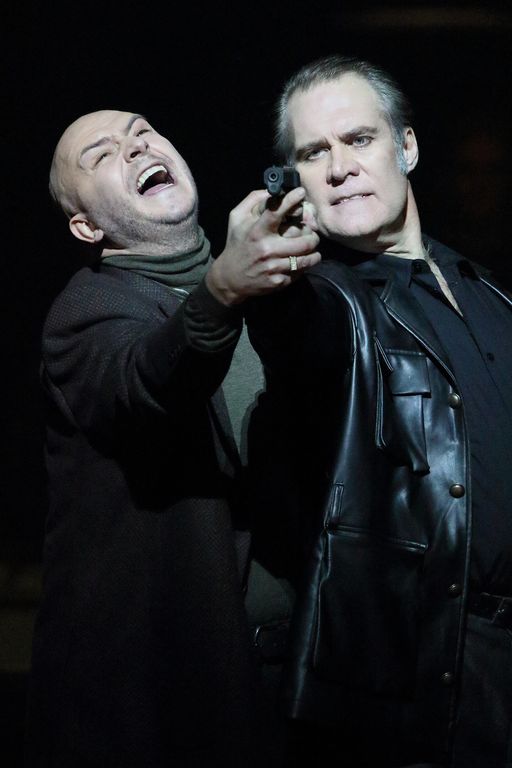

Il joue avec des références d’aujourd’hui (la scène II de l’acte I, Polina/Lisa) clairement référencée à l’univers de Taxi Driver par exemple. L’ensemble est complètement sorti de son cadre « russe » pour lui préférer des bas-fonds mafieux. Il est clair que la violence y tient un rôle primordial à commencer par les enfants-soldats du début qui attaquent Hermann, mais aussi les « amis », Tomski et consorts, marqués par des rapports de force et des humiliations, dont Eletzki semble être le parrain discret qui laisse les autres se salir les mains.

Certes, l’idée d’une société fermée, fortement hiérarchisée, avec ses règles et ses maîtres comme pouvait l’être la société pétersbourgeoise peut évidemment glisser rapidement vers celle d’une Mafia, et dans le programme de salle, Benedict Andrews fait clairement allusion à Poutine, tsar mafieux du jour, mais sans oublier Trump, l’autre mafieux d’outre océan et tant d’autres, n’oubliant jamais que les mafias sont des réseaux qui traversent les sociétés de bas en haut par des chaines de dépendances de toutes sortes, et d’abord l’argent mais pas seulement. Cette lecture qui lie Mafia et indirectement fascisme, n’est pas sans rejoindre la thèse exprimée par Frank Castorf dans son éblouissant Heldenplatz, à Vienne, dont nous rendrons compte sous peu qui affiche en ouverture du rideau un portrait géant d’Al Capone.

Dans ce monde interlope, quelques éléments sont clairs :

- Que ce soit chez Pouchkine, dans la vision traditionnelle de l’opéra, et dans celle plus radicale d’Andrews, Hermann est l’étranger, l’étranger social, celui qui apparait au groupe par raccroc, mais qui ne joue pas, qui observe et regarde, et qui subit. D’ailleurs, il est aussi étranger par son nom, d’origine allemande. Hermann, Arminius, le « Germain » par excellence, c’est-à-dire l’autre.

-

Asmik Grigorian (Lisa) - Lisa est à la fois figure maléfique dans la vision globale et dans celle troublée d’Hermann, mais en même temps une figure scéniquement secondaire, de dépendance, une prostituée (c’est net dans la scène citée plus haut du duo avec Polina au milieu des voitures) en attente d’attribution, et de fait, elle est promise au boss, Eletzki. Et du même coup, la comtesse a un côté mère maquerelle que le costume et la tenue générale de Violeta Urmana confirme. Et là, dans un tout autre style, nous ne sommes pas si loin de la vision de Moshe Leiser et Patrice Caurier à Baden-Baden l’an dernier (voir ci-dessous notre article).

On a donc d’un côté ces allusions claires et référencées à un milieu, une ambiance, un contexte, mais de l’autre des scènes plus abstraites, plus théâtrales peut-être et mises en place de manière assez impressionnante, comme la scène du bal masqué au cours duquel Lisa donne la clef de la chambre à coucher de la comtesse, traitée de manière extérieure à tout réalisme, où tous les personnages sont noyés dans le groupe du chœur disposé sur des gradins, où une géométrie théâtrale fait voir le mécanisme dramaturgique. Au milieu du chœur masqué, les protagonistes non masqués se lèvent, se meuvent, passent une clef, avec tout au premier rang la comtesse, fixe, sorte de présence-absence sur laquelle se concentre notre regard, sorte d’échiquier social qui installe les rapports humains.

La scène oblige nécessairement à supprimer l’intermède pastoral, pourtant important à plusieurs niveaux (musical et dramaturgique) ce qui est une erreur pour moi car le motif musical du XVIIIe reste présent dans l’œuvre, et la tsarine Catherine II est elle-aussi la « boss » d’une mafia aristocratique d’un monde de mensonge et de faux semblants (voir Potemkine et ses villages…). Il est clair que dans la logique de la mise en scène, ce bal un peu « pittoresque », cette « scène de genre » cadrait mal. Ici, son caractère abstrait jette un pont avec plusieurs autres scènes abstraites qui vont suivre,

comme la mort de la comtesse, vue comme une émergence de fantômes, dans une scène en elle-même conçue y compris par Tchaikovski comme fantomatique et évocatoire mais aussi la lecture de la lettre de Lisa dans une maison close évoquée par un rectangle lumineux où va intervenir la comtesse ou son fantôme, revenant en quelque sorte sur les lieux de son crime…

Ce sont d’ailleurs des moments esthétiquement assez léchés, assez réussis, assez forts en soi. Ce jeu sur l’abstraction qui dilue les contextes en laissant aux personnages toute la surface, est l’un des caractères de ce travail.

Le décor de Rufus Didwiskus, installe en effet cet aller-retour entre abstrait (le bal masqué, la mort de la comtesse, la maison close) et (un peu) plus concret (la salle de jeu, les automobiles, le pont de la scène de la Neva – scène magnifique par ailleurs). Ce parti pris à la fois fort, mais sans grande originalité, installe une unité esthétique focalisant sur les personnages, leur statut, leurs affects et leurs relations de domination. Encore faut-il qu’ils aient la puissance de remplir la scène.

Un spectacle de personnages émergeant du néant

C’est en effet le traitement des personnages qui est privilégié. Benedict Andrews focalise le propos autour du couple Hermann et Lisa. Mais c’est une œuvre – faut-il y voir un paradoxe ?- dont les rôles sont nombreux, amis, entourage, et l’ambiance des joueurs (assez unifiée par l’allure, ils sont presque tous chauves, signe de « malavita » (la pègre) comme on dit en italien. Y règnent des rapports de domination, une violence qui a peine à se contenir, comme avec Tomski (Roman Burdenko) accompagné de Tchekalinski et Sourine (Kevin Conners et Bálint Szabó) qui exercent une sorte de pression sur Hermann, extérieur à l’ambiance par force parce qu’il en est le plus misérable et le plus démuni et en même temps le plus fasciné, le plus extérieur et le plus aimanté un Hermann qui ne joue pas parce qu’il n’a pas le nerf de la guerre, l’argent mais aussi par ce qu’il ne s’en sent pas le droit « social ». Même dans l’ambiance des bas-fonds, on retrouve les caractères habituels de l’opéra.

Dans ce monde, Eletzki est différent, spectateur (et…chevelu au contraire des autres), vêtu d’un complet lie de vin, à la fois singulier par son style et ordinaire par ce qu’il projette, comme si ce boss (c’est ce qu’il est) voulait se fondre dans une sorte d’anonymat, mais en même temps par sa raideur et sa distance, voulait aussi faire comprendre son statut et sa différence.

Le statut de Lisa (et de Polina) est difficile à lire dans cette mise en scène. La jeune fille est à la fois ordinaire et extraordinaire, robe discrète, mais à paillettes, première apparition avec Polina dans un milieu clairement interlope, un milieu de prostitution sous les phares des voitures, il ne manque plus que les flammes qui signalent l’offre de chair à vendre au bord des routes pour que le tableau soit complet.

Lisa a une double personnalité, sorte de femme fatale à l’écran et fantasme d’Hermann qui ne cesse de la rêver, et femme presque ordinaire et simple à la scène, apparemment soumise, mais suffisamment autonome pour donner les clefs de la maison à Hermann et pour se libérer (apparemment) du boss Eletzki qui prend acte de l’indifférence de la jeune femme. Femme à la fois sujet et objet, objet dans une société qui fait de la femme l’objet des regards (comme le fut jadis la comtesse, la Vénus moscovite) ou des désirs, sujet dans la mesure où elle veut aussi décider de son destin et aller son chemin. Rien à voir avec la Lisabeta fade et conformiste de la nouvelle de Pouchkine. Lisa est ce qu’on projette sur elle, ce qu’Hermann projette sur elle, et en même temps traitée comme une jeune fille dans la banalité de son existence, sans qu’on fasse systématiquement la part du regard porté sur elle et celle de l’être dans sa réalité hic et nunc. À la fois un rêve familier

« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime » chante Verlaine et aussi cette femme fugitive et sculpturale de Baudelaire « Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté

Dont le regard m’a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?».

On comprend que dans l’espace entre rêve, réalité, projection Asmik Grigorian dont la plasticité d’actrice et les capacités d’incarnation sont multiples, réussisse à être tout cela à la fois, fatale et chétive, sorcière et victime, amoureuse à la fois évanescente et désespérée. Et Benedict Andrews ne choisit pas, faisant du couple dès le départ un couple de mort qui joue avec la vie (le jouet d’Hermann, c’est le révolver) dans un je t’aime je te tue qui est aussi l’histoire de cet opéra, et au fond, on ne sort pas de ces ambiguïtés, ce qui une sorte de solution de facilité.

L’autre femme, c’est la comtesse, une comtesse en deux versions, pour la scène et pour la mort. Pour la scène, c’est dans ce monde louche, une sorte de mère maquerelle qui veille à ses ouailles et surtout à Lisa qu’elle a placée auprès du boss Eletzki. Pour la mort, sans perruque et chauve, comme si elle cachait des ans et de la maladie l’irréparable outrage, mais en même temps comme surgie d’un autre monde, déjà fantôme avant même de mourir, diluée dans l’imagination d’Hermann, au bord d’un bassin aux reflets brouillés autour duquel dansent des fantômes qui sont ceux du passé de la comtesse, ou ceux du délire obsessionnel d’Hermann dans un monde où tout se superpose en un délirant vertige chimérique.

Mais la mise en scène n’exploite pas pleinement les capacités scéniques de Violeta Urmana, laissées un peu en jachère. Elle est marquante par le costume et la perruque, mais assez banale au fond par les attitudes scéniques. Un Dmitry Tcherniakov sait d’emblée poser la chanteuse comme figure avec une incroyable plasticité qui en fait immédiatement un personnage qui attire tous les regards en scène (voir son Hérodias, sa Clytemnestre, ou même sa Maria Dimitrievna dans Guerre et Paix) mais avec Benedict Andrews, on reste sur sa faim.

Au centre du système, Hermann.

Pour être ce personnage protéiforme, perpétuellement au bord du gouffre, pris entre un réel déjà presque « augmenté » et un monde fantasmatique dont il est difficile de distinguer les frontières, il faudrait un interprète hors pair, une présence qui immédiatement fasse percevoir le malaise structurel, existentiel du personnage, pris entre délire suicidaire et espoir fou, amer et chimérique. Brandon Jovanovich fait ce qu’il peut, mais le défi est trop lourd : c’est un chanteur qui s’engage dans le jeu mais qui reste maladroit, toujours au bord de l’incarnation, jamais vraiment crédible, et donc incapable de gérer la complexité du rôle dans sa traduction scénique.

Or, dans une mise en scène où le contexte est effacé, ou surgissent de l’obscurité quelques formes et quelques personnages, tout repose sur l’incarnation. Et là très clairement, il ne fait pas le poids.

Il n’est pas le premier Hermann qui ne tienne pas scéniquement la distance, c’est souvent le cas, car le rôle n’est pas seulement écrasant vocalement, mais il l’est tout autant scéniquement si bien que le chant, le plus déchirant et sublime soit-il ne suffit pas ici.

La difficulté de l’œuvre se concentre non autour de Lisa, certes importante, mais pas autant que Tatiana dans Eugène Onéguine, mais autour d’un double postulat :

- les capacités d’Hermann à transcender la nature du personnage

- celles de la comtesse à s’imposer pendant les dix minutes de sa grande scène. Une Dame de Pique sans « vraie » comtesse, c’est la Dame sans pique.

Si Benedict Andrews fait d’Hermann le centre de la production, même si c’est le visage de Lisa qui la scande, il ne réussit pas à sortir là encore d’une ambiguïté qui ferait de tout le reste et dès le début, une construction mentale du personnage.

Une vieille (et prestigieuse) mise en scène de Carmen[1] s’ouvrait sur Don José qui en prison revivait avant sa mort probable toute l’aventure avec la bohémienne. On pourrait concevoir un Hermann délirant, déjà enfermé à l’asile « à l’hôpital d’Oboukhof » dirait Pouchkine, et revivant son histoire, ou un Hermann suicidaire vivant jusqu’au suicide toute son histoire de déchéance : on navigue ici entre le livret, un Hermann authentiquement amoureux de cette Lisa lointaine et inconnue comme la Passante baudelairienne, l’histoire des trois cartes qui déclenchent le délire et l’espoir fou d’être enfin riche pour conquérir la jeune fille « légitimement ». Mais tout cela semble être dans cette mise en scène le piège d’une âme tourmentée, instrumentalisée par le récit de Tomski, dont on ne sait plus s’ll est effectif ou fantasmé. Peu importe pourrait-on dire, puisque le résultat est le même. Pas vraiment parce qu’à force, et malgré des moments forts et réussis, la production est quelquefois au bord de l’ennui.

On comprend qu’Hermann vit une solitude structurelle, on comprend qu’au lieu de mourir dans une sorte d’apothéose comme dans la vision traditionnelle de l’opéra, il meurt seul avec son fantôme de Lisa, c’est-à-dire, en quelque sorte, comme si le révolver avec lequel il jouait au premier acte avait d’emblée tiré, – cela n’aurait pas changé grand-chose ni au monde, ni au jeu, ni aux cartes, et ni à lui. Une vie faite d’un vide sidéral, d’une nuit perpétuelle et sans issue. Soit.

Mais après ?

La production se laisse voir, sans désintérêt ni déplaisir, car elle est bien faite, elle réserve de beaux moments, mais elle n’a pas la force de L’Ange de Feu, ni, un cran en dessous, l’ironie de Cosi fan Tutte. Elle est soutenue par une foule de références cinématographiques révélées par l'entretien de Benedict Andrews dans le programme de salle, et donc par une véritable réflexion esthétique et dramaturgique, mais si tout cela n'accouche pas d’une souris, cela n’accouche pas non plus d’un bébé florissant. L’abondance de références ne se lit pas clairement dans la production, dont l’horizon au total semble limité. Elle est superbement adaptée à une logique de répertoire (peu de temps à monter le décor), et idéale pour le chef, car les chanteurs sont souvent face à lui, au proscenium et le chœur en permanence lui aussi face au public et donc au chef, sans mouvements intempestifs, ce qui devrait garantir des reprises musicales sans accrocs. Des avantages techniques indéniables, mais on cherche un peu la grande ambition scénique que l’œuvre mérite.

Une anecdote en incise à ce propos. En 1984, c’est le chef russe Algis Juraitis qui dirigeait la nouvelle production de La Dame de Pique à Munich, signée Joachim Sharoiev. C’est probablement par les manœuvres de ce chef (il dirigeait alors à Paris un ballet) que Youri Lioubimov, le grand metteur en scène directeur du Théâtre de la Taganka, fut empêché par les autorités soviétiques de réaliser la production prévue au Palais Garnier en juin 1978 (ce devait être l’entrée au répertoire qui finalement eut lieu en 1991). Le décor était conçu, unique, il représentait une immense table de jeu aux dimensions du plateau tel un orchestra de théâtre grec : le tapis vert de la tragédie. Mais il ne fut jamais construit. Quand on connaît le Boris Godounov de Lioubimov à la Scala, on se dit qu’on aurait pu tenir là une production historique. Regrets éternels.

Cette production non plus n’a aucun des caractères de la production historique, même si musicalement elle a d’importants atouts : son destin sera donc d’être l’écrin noir d’une musique lumineuse.

Les aspects musicaux

On doit reconnaître deux qualités à Serge Dorny, d’abord la prise de risque dans les productions avec des choix de metteurs en scène qui peuvent prendre au dépourvu, qui aboutissent quelquefois à des triomphes (Le Nez avec Serebrennikov), mais aussi à de lourds échecs (Les Troyens par Christophe Honoré), et par ailleurs la diversification dans les choix de chefs, aussi bien dans le répertoire que dans les nouvelles productions.

Le GMD Vladimir Jurowski, dont on aurait pu penser que La Dame de Pique eût constitué une pièce de choix a préféré travailler (avec immense succès) sur Die Fledermaus et prépare la très attendue première de Die Passagierin le 10 mars prochain. Vladimir Jurowski est cependant un GMD moins présent en fosse que son prédécesseur au début de son mandat (même s’il réussit chacune de ses prestations) et laisse à Serge Dorny un espace d’exploration de chefs bien plus vaste : Dorny a donc le mérite d’introduire à Munich un nombre important de chefs, n’hésitant pas à leur confier des nouvelles productions, dans une maison qui était habituée dans son histoire à de très grands chefs, Sawallisch, Kleiber, Mehta, plus récemment Petrenko, sans oublier Nagano critiqué mais que je tiens pour un grand chef, et à des chefs plus pâles, appelés « de répertoire ». il suffit de considérer le nombre de « nouveaux noms » apparus à Munich dans les deux ou trois dernières années. Les Rustioni, Montanari, Roth, Gražinytė-Tyla, Capuano, Weigle, Battistoni etc… ont montré par le succès remporté qu’à l’opéra, et dans tous les répertoires, il y avait un éventail de possibilités qui garantissait un niveau flatteur.

Dorny, qui avant l’expérience lyonnaise, a eu une longue expérience de management orchestral à Londres, mais aussi en Flandres, est très attentif à la question, d’autant qu’ayant à disposition l’un des orchestres de fosse de référence dans le monde lyrique, inviter des chefs nouveaux ou jamais invités auparavant et de qualité est un avantage et pour les uns et pour les autres.

C’est bien ici le cas où le choix s’est porté sur Aziz Shokhakimov, 36 ans, d’origine ouzbèque, actuel directeur musical du Philharmonique de Strasbourg, qui commence une carrière partagée entre opéra et symphonique, appelé aussi bien à Bologne ou à Paris qu’au Symphonique de Vienne ou aux Etats-Unis avec un répertoire assez diversifié. Pour sa première apparition dans la fosse munichoise, il a remporté un vrai succès auprès du public, dans une production qui, nous l’avons souligné, favorise le travail du chef, avec les solistes souvent au proscenium et le chœur en rang d’oignon face à lui.

Dans un répertoire qui lui est familier (il a été formé dans un pays de l’ex-URSS) il a su d’abord proposer une lecture très précise de la partition, donnant à l’orchestre un son plein, dense, peut-être moins sensible que chez d’autres chefs, moins urgent peut-être aussi, mais particulièrement attentif à la couleur, et aux détails. Il y avait même quelque chose de fascinant dans cette présence permanente de détails coloristes, à la limite de l’impressionnisme, donnant au passage un relief particulier à certains pupitres (les bois, exceptionnels). Une direction sans pathos, laissant la partition délivrer son propre pathos dans surcharger, sans jamais exagérer et très rigoureuse, qui a su aussi ménager de moments dramatiques.

Il montre aussi des qualités de chef d’opéra, très attentif aux voix, ne les couvrant jamais, soutenant les discours et accompagnant ou prolongeant les paroles (la scène de la comtesse, l’air final de Lisa) même s’il a pu y avoir çà et là quelque flottement.

Les dernières productions de Dame de Pique entendues m’ont permis d’entendre Valery Gergiev dans ses dernières prestations en occident, à Vienne et à la Scala le 23 février 2022, veille de l’invasion de l’Ukraine, et Kirill Petrenko à Baden-Baden, tous deux livrant une interprétation de l’œuvre au sommet. Nous ne sommes pas à ce niveau de maturité et de maîtrise de l’œuvre, de ses palpitations ni de ses urgences, il manque peut-être un peu d’énergie, une pointe de sens dramatique, et un zeste d’imagination, mais Aziz Shokhakimov montre des qualités éminentes, riches de potentiel, délivrant une interprétation toujours digne d’intérêt.

Au vu de l’histoire de l’œuvre dans ce théâtre, il est sûr qu’on se situe à un niveau orchestral sans doute rarement atteint.

Magnifique prestation du chœur de l’Opéra de Munich qui a trouvé enfin son nouveau chef, Christoph Heil, dont le travail se sent déjà par la précision, l’énergie, le volume et le relief, mais, comme on l’a dit, dans une mise en scène où seuls émergent de l’obscurité les personnages, le chœur n’est jamais vraiment mis en valeur (sauf celui des enfants, très réussi, au début de l’œuvre) notamment dans la scène finale où il se disperse aussitôt après son intervention, laissant seul le cadavre du héros, qui meurt non pas grandi comme la musique le laisse supposer, mais abandonné.

Les voix

Comme il est habituel dans ce théâtre, les rôles d’appui sont tous impeccablement tenus aussi bien Mascha (Daria Proszek) que la gouvernante (Natalia Lewis), la première, ancienne membre du Studio et de la troupe et la seconde qui vient d’entrer au Studio, et tout juste sortie de la Juilliard School douée d’une voix claire, au volume bien assis.

Polina est Victoria Karkacheva, membre de la troupe elle-aussi, excellente et par sa présence scénique et par une voix claire, forte, expressive (elle avait déjà marqué dans Guerre et Paix dans le rôle d’Hélène, la femme de Pierre Bezouchov).

Du côté masculin, on note évidemment la voix effilée, l’émission modèle du ténor Tansel Akzeybek, membre de la troupe également, qui interprète Tchaplitski, ainsi que la basse Nikita Volkov (Narumov) membre du Studio aussi bien que le ténor Aleksei Kursanov (le majordome). Comme dans la plupart des théâtres internationaux aujourd’hui, les rôles de complément sont occupés par des membres des studios, et celui de Munich est composé de jeunes très valeureux, ce qui garantit un niveau global flatteur dans l’ensemble des rôles. D’autant que dans cette distribution, des rôles plus importants sont confiés à la troupe, comme Bálint Szabó (très bon Sourine) et surtout Kevin Conners, membre historique de l’ensemble munichois et absolument remarquable en Tchekalinski. Avoir à disposition une troupe et un Studio d’une telle qualité est évidemment un atout notable pour un théâtre de répertoire, où et l’un et l’autre montrent à la fois un sens d’adaptation, une élasticité notable (au vu de la variété des titres), tout en maintenant un niveau d’excellence enviable.

La comtesse, c’est Violeta Urmana, dont les capacités scéniques ne sont étrangement pas aussi exploitées qu’on attendrait, ou auxquelles on est habitué. Urmana vit une sorte d’été indien, après une carrière faite de hauts et de bas. On attend en effet désormais chacune de ses apparitions tant elles sont impressionnantes. C’est dire que cette comtesse était très attendue. Vocalement, elle ne déçoit pas, le sens du mot, la manière expressive de chanter le texte, les couleurs mises dans l’air de Richard Cœur de Lion où s’exprime une sorte de présence-absence, tout est là, et c’est par la voix et l’expression qu’elle offre une prestation vraiment théâtrale. La mise en scène lui offre moins d’occasion d’occuper la scène (il est vrai que dans un travail conçu comme concerto pour couple et continuo, où hors de Lisa et Hermann, les autres semblent des comparses, elle est une figure singulière, certes, mais peu exploitée… Tcherniakov, tu nous manques… Mais elle reste immense par son charisme.

Eletzki, Boris Pinkhasovich, est lui aussi tenu dans une position inconfortable par la mise en scène, peu mis en valeur par l’allure donnée par le costume (costumes de Victoria Behr) à la couleur sombre, et peu attirante et une coiffure d’employé de banque sorti d’un conte de Gogol. C’est la mise en scène qui en fait le maître de l’ombre, le faux anonyme qui est partout, qui-voit-tout-sait-tout-mais‑n’en-dit-mot. Celui qui s’est offert Lisa et qui constate son échec, en méditant ensuite silencieusement sa vengeance.

Avec Asmik Grigorian, il emporte pourtant le succès le plus grand de la soirée, le triomphe même, par son seul air central Я вас люблю (Ia vas lioubliou/je vous aime), un moment saisissant, extraordinaire, presque unique, qui est un modèle de chant contrôlé, de technique alliée à l’expression, d’intériorité, d’émotion contenue mais réelle avec des notes tenues sur le souffle de manière incroyable. C’est depuis plusieurs années le Eletzki incontournable des scènes, il l’était à Baden-Baden avec Petrenko, il l’était à Vienne en 2022 avec Gergiev. Pinkhasovich fait partie aujourd’hui des barytons incontournables du répertoire russe (Le Nez, à Munich), mais pas seulement, il est aussi un magnifique Posa de Don Carlo, c’est sans conteste un des immenses barytons de ce temps. Mais un tel raffinement vocal dans un personnage aussi élimé par la mise en scène, c’est aussi un peu paradoxal, même si les mafieux peuvent aussi être poètes.

Roman Burdenko en Tomski un peu chef de bande est aussi particulièrement mis en valeur, la voix est bien projetée, forte, avec un vrai souci de l’expression. Pour avoir entendu ce chanteur dans d’autres répertoires, il y a entre ce qu’il offre en Tomski et dans le répertoire italien une sorte de béance, tant son chant est ici vivant, plein de relief, en prise avec le drame. En outre, il est bon acteur dans son rôle de vrai-faux méchant. Une de ses meilleures prestations dans ses dernières apparitions.

Mais on l’a dit, toute la mise en scène est construite autour du couple Lisa/Hermann, seuls vrais protagonistes, couple tragique, couple des chimères et des faux espoirs, couple dérisoire aussi.

Asmik Grigorian revient à un rôle qu’elle chante depuis longtemps, après Turandot, après Salomé, après Lady Macbeth, et donc après des rôles qui exigent de sa voix une force inédite et une puissance notable. Revenir à Lisa (rôle « spinto » quand même) c’est d’une certaine manière revenir à une sorte de normalité. Mais existe-t-il une normalité pour Asmik Grigorian ?

La mise en scène met son visage en exergue, une figure trouble, vaguement perverse, un peu diabolique sur les vidéos immenses à la mode des portraits d’Alex Majoli qui scandent le déroulement du récit. Ce qui évidemment influence l’image que le spectateur va ensuite avoir du personnage en scène, dont on se demande s’il est mis sur le chemin d’Hermann (et par qui), ou si le couple vit au départ une sorte d’amour romantique de l’extrême médiatisé par le révolver d’Hermann, dès le début entre les deux comme un joujou fétiche. Elle alterne une sorte de normalité de jeune femme amoureuse, tout en gardant quelque chose de mystérieux et d’étrange. Sa capacité à emplir la scène, à se mouvoir comme un pauvre petit animal blessé ou comme une ombre étrange et vaguement maléfique laisse pantois. La voix est d’abord expression, elle est prolongement des situations, des attitudes, de la scène, et elle est incroyable de couleurs, de relief, d’humanité blessée, mais aussi de trouble. Les aigus sont puissants (on sent que les rôles cités précédemment sont passés par là), d’une intensité vibrante notamment dans son air final, dans cette scène étonnante sur le pont éclairé par des réverbères froids et anonymes, l’une des plus belles de la soirée. Mais si le chant a ces qualités expressives qui marquent tant sur le théâtre, on perçoit quelques sons métalliques peut-être dus aux efforts consentis par la voix dans les mois précédents. Il reste que cette Lisa est absolument unique aujourd’hui, à l’instar de Pinkhasovich avec lequel elle partage le plus grand triomphe de la soirée.

En face, Hermann, qui est le rôle écrasant qu’on connaît dans cet opéra et qui dans cette mise en scène demeure le point central. C’est dire que toute la soirée fonctionne parfaitement si Hermann ne souffre aucune discussion.

Brandon Jovanovich est un Hermann consommé, qui l’a chanté à Salzbourg avec Mariss Jansons, dans la production de Hans Neuenfels. Mais depuis 2018, la voix a perdu en expressivité, en relief, en harmoniques, et surtout le jeu est artificiel, plus « joué » qu’incarné. L’Hermann de Jovanovich est professionnel, mais on n’y croit jamais. La voix a perdu de son éclat et l’expression reste pauvre, les accents absents, comme un texte dit avec les notes, mais pas toujours avec le sens, un Hermann sans surface ni vision. En étant en scène pour l’essentiel de la soirée, il n’arrive pas à vraiment exister : un seul exemple, dans la scène finale quand il joue ses trois cartes, où il est au centre du système et où il chante l’un des moments les plus pathétiques de l’œuvre ce n’est pas lui qu’on regarde, ce sont les mouvements de Eletzki. Certes, la mise en scène manque de clarté, et d’un peu de rigueur à ce moment, mais on n’arrive pas dans son chant même à dessiner les différents moments, du triomphe à la chute, car tout est chanté de la même manière. Alors, entre un chant pas toujours expressif, souvent forcé plus que chanté, des qualités d’acteur discutables, malgré des efforts visibles, Brandon Jovanovich est un Hermann qui contribue à ne pas emmener la soirée au triomphe, mais à un succès peut-être solide qu’on oubliera vite. Il faudra sans doute veiller dans les reprises à distribuer Hermann en priorité : même si Grigorian est unique, il y a d’autres Lisa solides, mais les Hermann se comptent à peine sur les doigts d’une seule main.

Au bout de cette nuit petersbourgeoise, un sentiment de frustration. Celui qui prévaut quand on sent toute la soirée qu’il manque quelque chose, et qu’il s’en serait fallu de peu pour la mener au triomphe. Erreur d’équilibrage de casting qui consiste à faire voisiner une incarnation scénique en voie de starisation et un chanteur incapable de répondre à cette présence-là, incapable d’être présent en écho, incapable de passionner, ni même d’intéresser.

Avec un bel orchestre, un chœur exemplaire, une distribution globalement sans failles, et une mise en scène certes discutable mais très loin d’être indigne, c’est une belle construction à laquelle il manque la clef de voûte, un Hermann qui tienne la route. Il reste tout de même que cette présence au répertoire munichois devrait permettre de rattraper dans le futur ce trou d’air initial. Il faut toujours se méfier de la Dame de Pique.

Bayerische Staatsoper, prochaines représentations les 12 et 15 juillet 2024 (avec Lise Davidsen en Lisa), places disponibles.

[1] Piero Faggioni, mise en scène de la Carmen légendaire d’Edimbourg avec Berganza en 1977 (reprise à Paris en 1980 – sans Abbado- et à la Scala en décembre 1984)