La première interrogation est celle du titre et de ses implications. L’œuvre originale dont elle est l’adaptation, The Beggar’s opera, a un titre clair, qui au moins indique l’ambiance générale (l’opéra des gueux). L’Opéra de Quat’sous n’indique rien de l’ambiance, mais bien plus des conditions de représentation. Il s’agit d’un opéra à rebours de l’idée habituelle de l’opéra, ors, velours, luxe et quelquefois volupté, ici associé à une représentation pauvre, sans moyens, et c’est bien l’impression que donnent les (rares) photos de la création, une sorte de spectacle de tréteaux. D’ailleurs, le Theater am Schiffbauerdamm, l’actuel Berliner Ensemble, accueille 700 spectateurs ce qui est une jauge correcte pour un théâtre, mais réduite pour un opéra.

Cette question de la forme de spectacle est vraiment pour cette œuvre une question identitaire… Quat’sous pour une forme légère, pour une mise en scène pauvre, arte povera de l’opéra ? Quat’sous pour un public qui ne va pas à l’opéra, et donc un opéra pas cher pour bourses vides ?

La question de l’opéra, Kurt Weill se l’est souvent posée. C’est même une interrogation presque structurelle de sa réflexion. On est surpris de lire cette préoccupation permanente dans ses articles ((Tout passionné d’opéra devrait lire avec beaucoup de profit le livre édité par la Philharmonie de Paris : Kurt Weill, Pascal Huynh (directeur d'ouvrage), De Berlin à Broadway, Collection : Écrits de compositeurs, Date de parution : février 2021)), et c’est une question qui est revenue dans l’actualité ces dernières semaines avec plusieurs articles parus dans la presse sur les difficultés voire la mort de l’opéra au moins en France.

L’Opéra de Quat’sous est une œuvre qui remet en cause les codes de l’opéra, mais aussi sa morale et ses conventions. Son destin contrasté dans l’histoire de la production lyrique (et l’incapacité à la classer dans un genre ou l’autre) montre qu’il reste encore du travail.

Et ce n’est pas la production du Festival d’Aix qui contribuera, ni à faire revenir le public à l’opéra, ni à l’attirer, parce que c’est un échec.

D’abord était-ce une bonne idée de la programmer au Festival d’Aix ? L’échec précédent de Mahagonny dans la vision (?) d’Ivo van Hove, pourtant servie par un cast et un chef de premier ordre aurait dû alerter sur les dangers de porter à la scène les œuvres de la paire Brecht-Weill.

Et les échecs répétés de l’Opéra de Quat’sous, y compris porté par les plus grands metteurs en scène aurait pu constituer un autre avertissement. Un brechtien aussi reconnu que Giorgio Strehler s’est fourvoyé au Châtelet en 1986 dans une production lourde et prétentieuse, même si portée par, excusez du peu, par Milva, Barbara Sukowa, Michael Heltau, Denise Gence, Jean Benguigui, Yves Robert. Bien plus récemment, en 2015, le Festival de Salzbourg a proposé l’opéra sous un titre spécifique, Mackie Messer – eine Salzburger Dreigroschenoper (Mackie Messer, un opéra de Quat’sous salzbourgeois) dans une mise en scène de Julian Crouch et Sven-Eric Bechtolf aussi luxueuse que vide dans l’écrin somptueux de la Felsenreitschule. (voir notre article du Blog du Wanderer)

Il semble que l’œuvre de Brecht s’accommode mal de trop grandes salles, de Festivals luxueux, de pauvreté en représentation. Et d’une certaine manière, la vision de l’Opéra de Gueux de Robert Carsen, dans une version arte povera- caisses en carton aurait pu tout aussi fonctionner pour l’adaptation de Brecht (et l’idée de Carsen était d’ailleurs d’offrir à l’opéra de John Gay une ambiance à quat’sous annonciatrice de Brecht – voir nos deux articles ci-dessous).

Il faut donc a priori se méfier de l’Opéra de Quat’sous car l’opération est minée.

La version proposée au Festival d’Aix a sauté sur la mine soigneusement déposée par les auteurs en 1928, et nous allons essayer d’en expliquer les motifs.

Le Festival d’Aix en en faisant son spectacle d’ouverture, ne lui a pas rendu service, Forcément dans le théâtre de l’Archevêché qui reste le lieu emblématique d’Aix, il fallait un travail qui apparaisse à la fois original, brillant, et joue le rôle de « tête de gondole » capable de drainer un public nombreux , avec une affiche alléchante : la Comédie Française qui chante et danse, avec dans la distribution ses acteurs parmi les plus fameux d’aujourd’hui, Christian Hecq, Elsa Lepoivre, Benjamin Lavernhe ou ceux qui viennent d’y entrer comme Birane Ba, tout cela attire.

Le Festival d’Aix en en faisant son spectacle d’ouverture, ne lui a pas rendu service, Forcément dans le théâtre de l’Archevêché qui reste le lieu emblématique d’Aix, il fallait un travail qui apparaisse à la fois original, brillant, et joue le rôle de « tête de gondole » capable de drainer un public nombreux , avec une affiche alléchante : la Comédie Française qui chante et danse, avec dans la distribution ses acteurs parmi les plus fameux d’aujourd’hui, Christian Hecq, Elsa Lepoivre, Benjamin Lavernhe ou ceux qui viennent d’y entrer comme Birane Ba, tout cela attire.

En outre, une nouvelle version française signée Alexandre Pateau (rappelons que la carrière française de l’œuvre commence dès 1930, mise en scène par Gaston Baty) qui essaie de traduire la gouaille du texte original, et une chanson d’Yvette Guilbert de 1937 inédite aiguisait l’appétit du spectateur, sans compter la présence en fosse d’une dizaine de musiciens de l’orchestre « Le Balcon », dirigés par leur chef « historique » et désormais internationalement installé, Maxime Pascal qui après Aix, va courir à Salzbourg pour Martinu.

Tout cela rend l’affiche déjà lumineuse, et si l’on rajoute Thomas Ostermeier à la mise en scène, qui a déjà travaillé avec les comédiens français, parfaitement francophone, directeur d’un des plus importants théâtres berlinois, la Schaubühne, dans la ville qui a vu naître l’œuvre, l’affiche est complète. Tout acteur et metteur en scène allemand connaît son Brecht sur le bout des ongles, et donc c’est un brevet de brechtitude pour l’entreprise.

Comme on le voit, tout semble réuni pour produire un spectacle parfaitement informé, d’autant que décision a été prise de s’en tenir à la version de 1928 sans tenir compte des ajouts plus tardifs ouvertement anti-nazis, prenant en compte l’histoire allemande depuis 1933.

Avec autant d’atouts, l’opération n’a pas fonctionné, à notre avis pour plusieurs raisons qui se superposent.

D’abord, le lieu.

Comme nous l’avons souligné plus haut, les mises en scène de L’opéra de Quat’sous dans des lieux vastes ou festivaliers ont très rarement fonctionné, à cause d’un rapport scène salle qui ne favorise pas l’entreprise de Brecht, tirant plutôt vers le cabaret voire l’opérette que le Musical à grand spectacle. Même si les comédiens s’adressent à la salle comme les clowns au cirque et que celle-ci bonne fille répond, cela ne construit pas un rapport vrai, et au bout d’une heure, les premiers spectateurs sortent.

Pour mon goût, un lieu convenait idéalement à Aix, c’était le Théâtre du Jeu de Paume, bien sous tous rapports, mais naturellement moins médiatique, moins paillettes, moins funny. Moins com aussi car l’opération est aussi un aimant à com, vu qu’elle a bénéficié de gros financements qui veulent leur retour sur investissement.

Mais peut-on faire un Opéra de Quat’sous dans un lieu où l’on fait des opéras à Gros Sous ?

Brecht et Weill ont parfaitement calculé leur coup et posé leur piège.

Le deuxième problème, c’est le rapport au texte. Sans revenir sur la version française, qui peut se justifier pour une question de diffusion et de compréhension directe du public, on aurait pu ajouter des sous-titres en langue originale et non en anglais seulement. Pour une œuvre aussi importante dans l’histoire de la scène allemande, c’était la moindre des choses mais aussi le moindre des problèmes, reconnaissons-le.

Mais, bien moindre remarque, le texte est mal articulé, souvent dit rapidement, dans vrais accents, on se prend à regarder les surtitres anglais pour bien s’assurer qu’on a compris, et l’alternance airs/dialogues ne le sert pas notamment à cause de la nécessaire distanciation brechtienne qui réussit là aussi tellement son coup qu’elle distancie tout et met à distance le spectateur. Et pour en finir avec la langue, il n’est pas sûr que la nouvelle version soit si efficace, elle est gouailleuse, certes, mais une gouaille qui sent son artifice, une gouaille en représentation, une fausse langue popu, qui ne peut ravir l’explorateur des langues de différenciation authentiques.

Le troisième problème, c’est ‑selon les dires d’Ostermeier lui-même- qu’on souhaitait une version concentrée, et qu’effectivement elle l’est mais en deux heures trente sans entracte (et même un peu plus).

Alors cette version concentrée devient désespérément longue, dans une mise en scène sans armature et répétitive si bien que l’effet de concentration devient effet de dilatation et certains spectateurs n’y résistent pas, même quinze minutes avant la fin…

Un ennui d’autant plus perceptible qu’on comprend après une trentaine de minutes les principes de la mise en scène et qu’on se sent entrer dans un tunnel de vacuité.

Le dernier problème est le rapport entre ce qu’on entend et ce qu’on voit, d’ailleurs particulièrement cohérent, mais en même temps déroutant. On semble naviguer dans un monde vaguement Broadway (notons les éclairages particulièrement étudiés de Urs Schönebaum, l’un des plus grands maîtres de la lumière), et le son de l’orchestre tire sur le Musical, ou vers notre modernité avec une réorchestration voulue, mais qui casse beaucoup la poésie : ça swingue vraiment, c’est rythmé, mais sans vraie mélancolie, sans grande respiration et presque sans distance (c’est un comble). Ce qu’on aime dans l’œuvre c’est cette musique qui est un peu hors du temps, en tous cas déjà hors du nôtre, et en l’actualisant on perd quelque chose d’essentiel, l’âme. Ainsi les lumières, le clinquant, les couleurs, renvoient à un imaginaire dévié, qui fait que par moments, on a l’impression que tout est défiguré, si bien qu’on ne retrouve plus l’ambiance si particulière de l’œuvre et que ce qu’on voit semble artificiellement plaqué.

La question centrale, c’est celle de la mise en scène qui détermine toute la couleur de l’ensemble. Une mise en scène qui balise, qui sépare, qui a choisi l’absence de continuité par l’interruption systématique de la trame et du jeu par les chansons, pour lesquelles les acteurs-chanteurs vont devant l’un des quatre micros placés au proscenium en un va et vient répétitif, puis lassant, puis agaçant. La musique, c’est un pourcentage réduit de l’ensemble (20% environ) et c’est le texte qui doit gouverner le rythme : ici, c’est une perpétuelle course d’obstacles, et en plus toujours les mêmes, soumettant les comédiens à des ruptures, et même si les chansons changent, soigneusement indiquées par les néons au premier plan, on a quelquefois l’impression de réécouter la même rengaine.

En effet chaque chanson est indiquée sur des néons situés à jardin, dont une sorte de croix couchée, comme dans la tradition des tréteaux où l’on indique les lieux et ce que font les acteurs, manière là encore de casser ce qui pourrait faire naître l’identification.

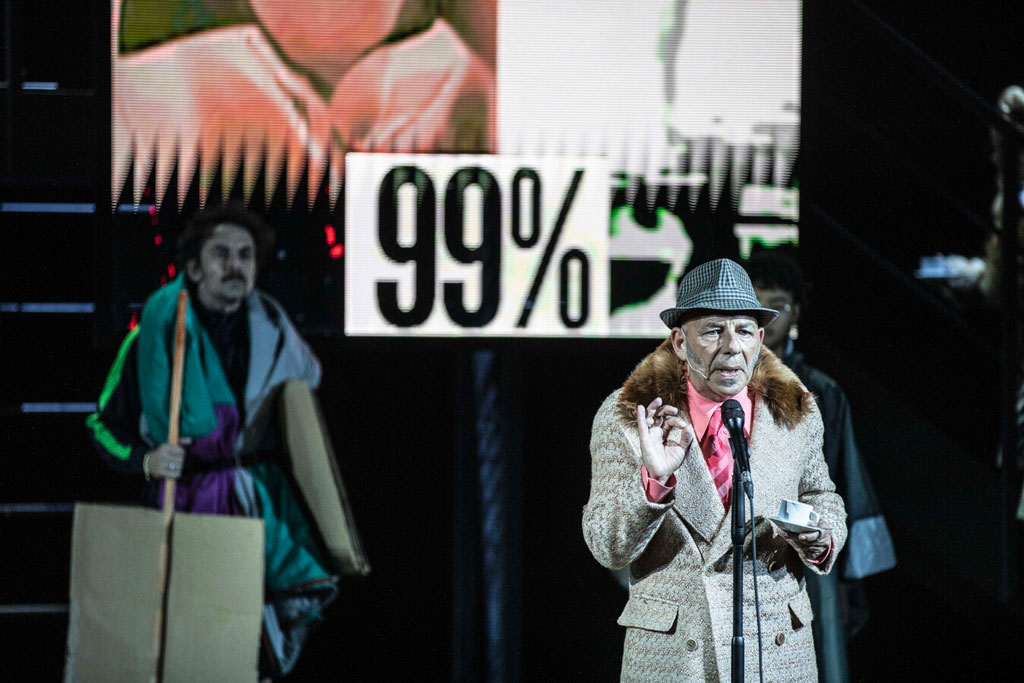

Le tout est accompagné d’images d’arrière-plan qui rappellent les années 1930, du genre constructivisme russe, avec ses figures géométriques, ses architectures, et tout défile (de manière là encore répétitive) dans une sorte d’allusion un peu prétentieuse qui nous indique la richesse de l’époque de la création, à seul effet un peu lourdement didactique (brechtien ?), mais aussi d’autres images de révoltes sociales qui vont jusqu’aux gilets jaunes, histoire de nous rappeler que l’œuvre a aussi une visée politique, voire idéologique. Un avertissement permanent du genre « C’est pas clair, peut-être, mais croyez-moi c’est politique »

Et le résultat de tout cela, c’est qu’entre les images, les micros, les néons, il ne se passe pas grand-chose, on perd souvent le fil de la trame, parce que tout apparaît interchangeable, avec quelques effets de décor (la prison-grille, l’escalier central – les décors, soi-disant tréteaux sont de Magda Willi), les costumes variés de Florence von Gerken, quelques effets clownesques, avec ces tartes à la crème qui font glousser une partie du public de la soirée, et même la scène de la pendaison passe (tout le monde a envie que ça finisse) sans relief. Il y a un manque de colonne vertébrale dramaturgique patent ni de vrai travail sur le jeu.

À force de vouloir distancier, à force de ne rien faire avec une obstination qu’il faut saluer, Ostermeier éloigne tant le spectateur qu’à la fin on en sort la tête vide et heureux que ce soit fini, malgré les efforts réels des comédiens.

L’impression qui domine, anti brechtienne et anti-quat’sous, c’est du tape‑à‑l’œil superficiel et prétentieux, un trop plein de vide lumineux, qui ne rend rien de l’œuvre, en tombant dans tous les pièges tendus mais surtout sans construction, avec un « message dilué ». Il y a des paillettes et des lumières, évidemment ironiques, mais au total on oublie l’ironie et on garde les paillettes. On est loin, à des années-lumière de l’Ostermeier des Shakespeare, des Ibsen qui fascinait. Un gros coup médiatisé pour rien. Le néant à quat’ous.

On a beaucoup reproché à Kosky de ne pas être assez brechtien dans la production qu’il a montée au Berliner Ensemble, la Mecque de Brecht et des brechtiens, mais Kosky a joué sur plusieurs tableaux, divers, les images, le décor léger et labyrinthique, le rêve et la poésie (La lune), la distanciation (jeu avec l’orchestre etc..), l’émotion (la pendaison). Ici on est dans la surchauffe qui tourne tellement à vide qu’on finit par se demander à quel spectacle on est en train d’assister.

Pourtant, les comédiens français ont visiblement beaucoup travaillé et leur prestation dans la globalité est plus qu’honorable, touchante même. On est au niveau musical notamment séduit par les performances féminines, Véronique Vella en horrible Celia Peachum, Elsa Lepoivre, sans doute la plus personnelle, dans une Jenny la prostituée, amère et émouvante et Marie Oppert en Polly plus vraie que nature, toutes trois affirment un chant préparé, coloré, engagé et remplissent la scène.

Du côté des hommes, c’est moins maîtrisé, le débit de Barine Ba, rapide, sa dégaine de jeune mafieux de Music-Hall, ne rend pas au personnage de Mackie (ici appelé Mack la lame – hum) son ambiguïté d’assassin au cœur tendre, que Brecht avait référé à Jack l’Eventreur, mais en l’héroïsant. C’est qu’avait réussi à faire Nico Holonics au Berliner Ensemble, terrible violent et tendre.

Du côté des hommes, c’est moins maîtrisé, le débit de Barine Ba, rapide, sa dégaine de jeune mafieux de Music-Hall, ne rend pas au personnage de Mackie (ici appelé Mack la lame – hum) son ambiguïté d’assassin au cœur tendre, que Brecht avait référé à Jack l’Eventreur, mais en l’héroïsant. C’est qu’avait réussi à faire Nico Holonics au Berliner Ensemble, terrible violent et tendre.

Christian Hecq est un Peachum plus caricatural que nature, et il fait rire, sans effrayer parce qu’on le connaît trop… Il a tendance a trop en faire, ou faire comme d’habitude, comme ce qu’il fait chez Feydeau ou Molière, comme si son jeu s’était calcifié sans plus avoir la souplesse de s’adapter au contexte et au personnage.

Le plus juste, le plus ambigu et profond, c’est Benjamin Lavernhe dans Brown, le chef de la Police qui pardonne tout à Macheath, et c’est lui dont on retient les attitudes, la voix, la douceur du timbre, qui arrive à construire un personnage et même à émouvoir dans sa manière de dire le texte.

La direction vigoureuse de Maxime Pascal donne une vraie présence à la musique et à l’orchestre, elle soigne les rythmes, dans une couleur ou une veine Weill – Musical qui viendra un peu plus tard, mais comme je l’ai écrit, j’ai quelques doutes sur la « modernisation » ou l’arrangement de la musique, guitare électrique comprise : certes, l’accompagnement musical colle à la mise en scène et au projet, mais ce manque de distance (pour une fois !) me gêne, malgré l’engagement et le plaisir visible à jouer. Je pense que l’impression musicale est victime du rapport à l’ennui distillé par la mise en scène qui d’une certaine manière, réussit aussi à l’aplatir. Là encore, c’est comme un swing sans âme qui tournerait à vide.

Au-delà de l’appel à Thomas Ostermeier, qui n’arrive pas à convaincre dans ses spectacles en français, l’erreur fondamentale est d’avoir voulu en faire un grand-spectacle-populaire dans une France musicale qui méprise l’opérette et qui a perdu ses ambiances cabaret, c’est-à-dire les deux mamelles de l’œuvre. Or la culture de l’opérette dans la Berlin des années 1920 a déterminé des formes particulières dont nous avons perdu la trace (et le théâtre de la création faisait aussi de l’opérette…), et la culture du cabaret, avec son intimité, était impossible à reproduire sous le ciel étoilé de l’Archevêché.

Peut-être aussi l’Opéra de Quat’sous est-elle une œuvre datée qui ne fonctionne que sous des conditions bien précises qui n’ont pas été retrouvées ici ou qu’une opération miroir The Beggar’s Opera/L’opéra de Quat’sous eût mieux fonctionne.

À voir à la Comédie Française du 23 septembre au 4 novembre 2023

La représentation du 24 a été accueillie triomphalement et personne n’a quitté le théâtre.

Les néons étaient coté jardin et non cour.

Cordialement.

A.Louy

Eh bien tant mieux, et les indications de chanson étaient à jardin effectivement.

Whaou, très admiratif de votre analyse, fine et bien complète au vu du spectacle que je découvre seulement maintenant en le visionnant sur Arte ! Une compilation audio des chansons serait presque idéale.