Sie sind die kleine Welt, in der die große ihre Probe hält, sie sind der First-Class-Ponyhof, auf den die groß angelegte Sommerreitschule der Künste folgt. Von Cecilia Bartoli seit 2012 geleitet, präsentieren sich die Dinge bei den Salzburger Pfingstfestspielen eigentlich immer in sonniger Harmonie; die Donnerwetter erregter Debatten sollen sich bitteschön ab Juli entladen. Zur Ausgießung des Heiligen Geistes ist der Laden meist voll (2023: 98 Prozent Auslastung), und die Chefin zwitschert und gurrt höchstpersönlich. An diesen Pfingsten in der Partie des Sesto in Mozarts La clemenza di Tito.

Sesto ist der Herzensmensch des römischen Kaisers – und emotional und sexuell komplett angefixt von Vitellia, der Tochter des verstorbenen Imperators. Die machtbesessene Manipulationsvirtuosin befiehlt ihrem Toyboy, Tito zu ermorden. Dies gelingt Sesto zum Glück nicht wirklich. Tito verzeiht der intriganten Mischpoche, als Mann des Mitgefühls findet er knallhartes Durchregieren grauenhaft.

Grau in grau

Womit wir bei Robert Carsen wären, hat der kanadische Regisseur La clemenza di Tito doch gänzlich grau in grau in Szene gesetzt. Anzugmänner bevölkern aseptische Konferenzräume und Chefbüros (Bühne: Gideon Davey). Hinterlistig von Carsen, dass er die spitzenverdienenden Entscheidungsträger im Publikum für viel Geld abends nochmal ihr dröges Alltagsambiente anschauen lässt. Aber auch so mancher Operngast mit Durchschnittseinkommen muss leiden. Hoffentlich wird Carsens Jedermann-Neudeutung im Sommer bunter! Mehr szenische Monotonie herrschte nicht einmal letzte Pfingsten, bei Christof Loys glattem Orfeo ed Euridice.

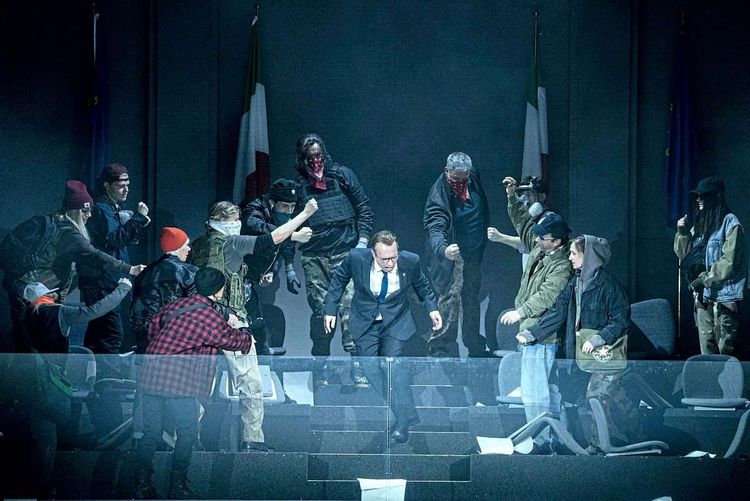

Aber zum Glück gibt’s bei einer Oper auch Musik! Und diesbezüglich macht Gianluca Capuano die Dinge wieder farbenfroh und lebendig. Les Musiciens du Prince –Monaco zaubern warme, elegante und belebende Klänge aus dem Orchestergraben (wenn man sich an den Mono-Sound im Haus für Mozart gewöhnt hat). Allein mit einer simplen Dominante-Tonika-Akkordfolge am Ende eines Rezitativs kann Capuano komplett verzaubern. Berührend auch die Erschütterung des Chores (Il Canto di Orfeo) im Finale des 1. Akts, nach dem Attentat auf Tito (hierzu lässt Carsen Aufnahmen des Sturms auf das amerikanische Kapitol einspielen, obwohl Titos Chefbüro die italienische und die EU-Flagge schmücken).

Musikalisch lohnend

Daniel Behle verleiht dem großen Verzeihenden heldische Kraft, und doch berührt sein Tenor im Leisen und im Lyrischen am allermeisten. Alexandra Marcellier intrigiert als Vitellia mit Verve und bemüht sich erfolgreich, ihren eher gedeckt timbrierten Sopran zu dramatischer Prägnanz zu verdichten. Makellos Mélissa Petit als Sestos Schwester Servilia und Anna Tetruashvili als deren Geliebter Annio. (Dadurch, dass Carsen die Hosenrollen Sesto und Annio nicht nur von Frauen singen lässt, sondern sie auch als solche darstellt, ergeben sich regenbogenbunte amouröse Interessenslagen.) Eine Demonstration felsenfester Autorität: Ildebrando D’Arcangelo als Publio. Und die fulminante Cecilia Bartoli macht bei Mozart weniger Mätzchen als im Belcanto-Repertoire und sorgt trotzdem für erhöhte Aufmerksamkeit. Musikalisch ist ihre erste Mozart-Produktion zu Pfingsten – nach diversen Händels, Rossinis, Glucks und einem Bernstein – also auf jeden Fall eine lohnende Sache.

Bei den Wiener Festwochen wird Milo Rau seine (leicht modifizierte) Genfer Inszenierung von La clemenza di Tito zeigen. Beim Schweizer Kapitalismuskritiker ist Titos Toleranz nur Fake und Kalkül, sie dient seinem Machterhalt. Mozart und Carsen hingegen glauben an den inneren Antrieb des Allmächtigen zur Milde. Letztendlich setzt sich der Gutmensch aber auch in Salzburg nicht durch: Vitellia lässt Tito – Achtung, Spoiler – von ihren Handlangern zu den finalen Huldigungsgesängen der Bevölkerung ermorden. Einhelliger Jubel dafür im Haus für Mozart. (Stefan Ender, 18.5.2024)