Oper

Salzburger Festspielluft im Zürcher Opernhaus

Verdis «Don Carlo» berauscht in Zürich durch bezaubernd dunkle Bilder und eine grandiose musikalische Umsetzung. Zu sehen gibt es vermeintlich starre Bilder, die uns dennoch verstehen lassen, was da einst am spanischen Hofe abging.

Mit Blut lässt sich vielleicht leicht schreiben, mit Tränen wirds schwierig. Doch sollen wir uns für unsere Begeisterung entschuldigen?

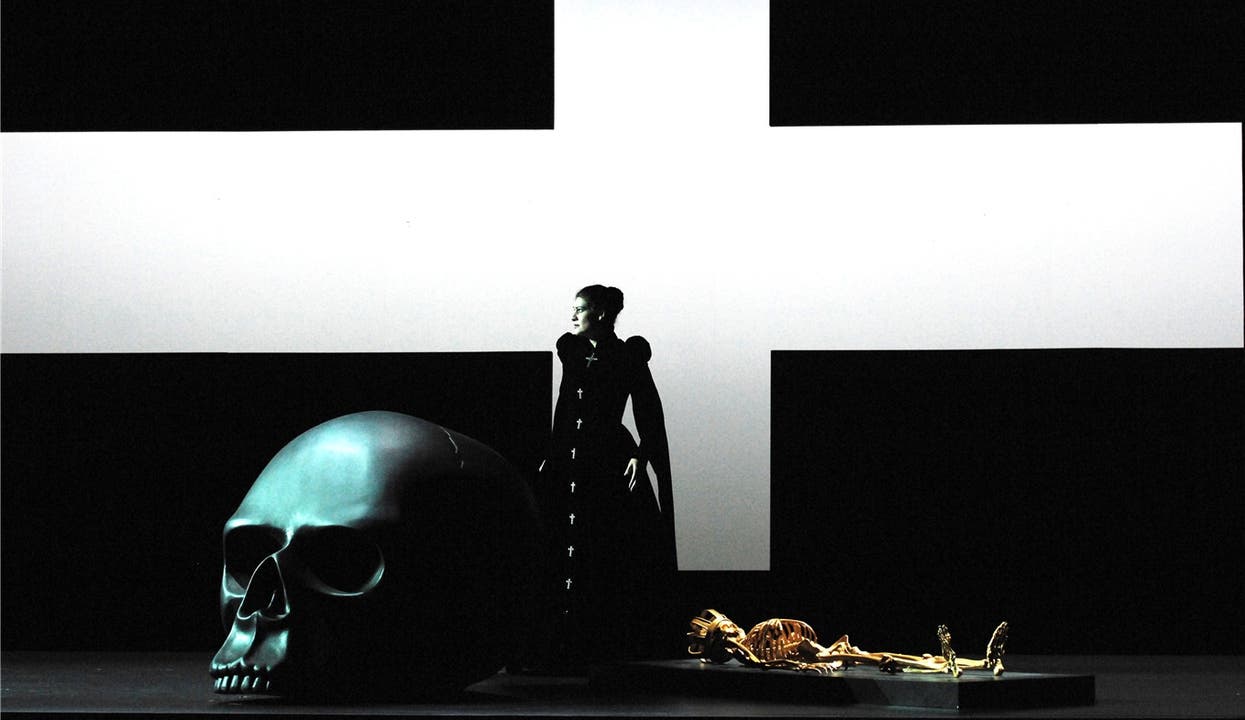

Nicht nur tränen-, sondern vor allem blutgetränkt sind die «Don Carlo»-Verse. Doch die Zürcher erleben nun im Gegensatz zu den Baslern vor sechs Jahren eine Aufführung, die das Zauberhafte dieses Werkes – die Liebesschwüre, Freiheits- und Freundschaftshymnen – in den Vordergrund stellt. Dessen Abgründe – die brutale katholische Macht, diesen Angstapparat religiöser Tyrannei – werden zwar nicht ausgeklammert, aber in hochästhetische Bilder verpackt.

Es gibt viele Gründe, warum der Zürcher «Don Carlo» euphorisch bejubelt wurde – ein gewichtiger ist Dirigent Zubin Mehta. Wie es dem Altmeister gelingt, dieser Partitur, die alles andere als ein Selbstläufer ist, die prächtigsten Stimmungen zu entlocken, ist umwerfend. Mehta beherrscht die Temporelationen traumwandlerisch: Unheimlich, wie er die Szenen ineinanderfliessen lassen kann, wie frei schwebend die Linien erscheinen, da er mit den Sängern atmet. Dieser «Don Carlo» steht und fällt im Orchestergraben.

Viel mehr als schöne Bilder

Darauf baut Regisseur Sven-Eric Bechtolf, der zweite Erfolgsgarant dieser Produktion, explizit. Er sagt freiheraus, dass Verdis Musik die extremen Emotionen der Protagonisten derart treffend und beklemmend fokussiere, dass sich Aktionismus auf der Bühne von selbst verbiete. Und wer meint, dass dies eine Regie-Bankrotterklärung sei, irrt: Bechtolf stellt sich mit diesem Vorsatz einer schwierigen Herausforderung. Er wäre der Letzte, der die Bühne nicht mit Aktion füllen könnte.

Aber er lässt die sechs Protagonisten in den strengen Bühnenbildern von Rolf Glittenberg meist starr stehen: Gefangen sind sie in ihren höfischen Rollen: Eingeengt von ihren Kostümen, unter der Last der Kronen leidend, träumen sie von Freundschaft, Freiheit, Liebe – und Rache.

Zu sehen gibt es vermeintlich starre Bilder, die uns dennoch verstehen lassen, was da einst am spanischen Hofe abging. Man erlebt trotz der Bilder keinen Historienschinken, sondern ein packendes Drama, denn die kleinen Regungen – manchmal nur der kleine, sich spreizende Finger der Königin – verfehlen ihre Wirkung nicht. Und wenn in der Autodafé-Szene anstelle der zum Tod verurteilten Ketzer nun Rodrigo, Eboli und Elisabeth verwirrt auf die Bühne taumeln, zeigt Bechtolf deutlich, wer hier die Opfer sind, wohin die kurze Reise der geliebten Helden führt.

Hier Madonna, dort Medusa

Das Regiekonzept ruft nach Figuren, die die Bühne mit einem Wimpernschlag ausfüllen können. Eine Anja Harteros versteht sich daraufbestens . Diese Elisabetta schreitet vier Stunden lang stolz wie eine griechische Säule über die Bühne, erst im weltgelösten Schlussduett darf sie weinen – vom Glück singen: Das macht sie sicher, mit Detailverliebtheit und mit so lyrisch-schön ausgesungenen Tönen, sodass ihr am Ende der Vorstellung sogar der sonst zurückhaltende Chor applaudiert.

Und obwohl ihr die italienische Silbenfärbung abgeht, könnten hoch gehandelte italienische Sopranistinnen viel von ihr lernen.Dass dieser madonnenhaften Elisabetta eine medusenhafte Eboli entgegenwirkt, macht den Abend schon zum Ereignis. Vesselina Kasarova zeigt stimmlich Krallen, scheint zu fragen: «Bezweifelt jemand, dass ich ein dramatischer Verdi-Mezzo bin?» Als Beweis schleudert sie in der zweiten Arie ihre Töne wie Blitze – und schon in der ersten zeigt sie die famose Beweglichkeit ihrer charaktervollen Stimme.

Zwischen den beiden Heroinen steht – ists ein Zeichen, dass Oper nicht perfekt sein kann? – ein Tenor wie aus dem Satiremagazin: klein und dick, aber mit einem honigsüssen Timbre, dass den Engeln schmeichelt. Gewiss, die dramatische Bandbreite dieses Fabio Sartori als Don Carlo ist nicht unbeschränkt, dafür zeigt er kaum eine Schwäche. Doch mit diesem Rampen-Sänger kommt selbst Bechtolf an seine Grenzen, hier wirkt die Inszenierung mehr als Not denn als Tugend.

Sowohl der alternde Matti Salminen (Philipp II.) wie Massimo Cavalletti (Rodrigo) füllen ihre Rollen stimmlich und szenisch mehr als aus. Und mit Alfred Muff steht ein Grossinquisitor auf der Bühne, der mit marmorner Stimmkraft gegen den mit feinsten technischen Mitteln agierenden Salminen ankämpft.

Dass ein Kaliber wie Mehta in den letzten Zürcher Monaten Alexander Pereiras zum ersten Mal hier im Orchestergraben steht, ist kein Zufall: In Zürich schwebt bereits Salzburger Festspielgeist. Dank Pereira wird Legende Mehta einer der grossen Salzburg-Rückkehrer sein. Und der Zürcher «Don Carlo»-Regisseur Sven-Eric Bechtolf wurde dank Pereira Salzburger Schauspielchef. Nach 1993 und 2001 war dieser «Don Carlo» Pereiras dritter Anlauf, das heikle Verdi-Stück auf die Zürcher Bühne zu stemmen – diesmal in einer fünfaktigen, italienischen Fassung. Es ist der geglückteste Versuch. Wie wohl der vierte, sein Salzburger «Don Carlo», gelingen wird?

Don Carlo: sieben Mal bis 9. 4. im Opernhaus Zürich. www.opernhaus.ch