Harry Kupfers Hamburger Inszenierung von Richard Wagners „Tannhäuser“ war legendär. Da trafen Versatzstücke der griechischen Antike auf zeitgenössischen Strip, als im Venusberg ein wild wuselnder Bewegungschor mit seinen Mythos und Sadomaso vereinenden Kostümen eindeutig zweideutig nahelegte: Die hohe Geistlichkeit und die strammen Militärs, die im Sängerkrieg des zweiten Aufzugs entrüstet auf Anstand und reine Liebe pochen und den fleischeslustigen Herrn Tannhäuser verdammen, all diese doppelmoraligen Spießer also, sind des nachts doch allzu gern im Puff der Liebesgöttin weilende Gäste. Kupfer dachte Wagners heute doch allzu weit hergeholten Dualismus zweier Liebes- und Gesellschaftskonzepte konsequent dialektisch. Wie die Titelfigur in den grauschwarzen Wänden von Hans Schavernoch nachgerade zermalmt wird, war ein packendes wie zeitlos gültiges Bild. Dazu sang zur Premiere anno 1990 der große Heldentenor René Kollo die Titelpartie und der baritonbalsamische Andreas Schmidt den Wolfram. GMD Gerd Albrecht dirigierte. Auch auf internationalen Gastspielen der Staatsoper war die Erfolgsproduktion mehrfach zu sehen und trug das gute Image des Hauses an der Dammtorstraße in die Welt.

Heinrich Tannhäuser: ein neurotischer, ausgebrannter, depressiver Mann in der Midlife-Crisis

Nun diese Referenzinterpretation eines Kernwerks des Repertoires durch eine Neuinszenierung zu ersetzen, ist mutig. Der Anspruch musste sein, wirklich Neues zu sagen und dabei das gedankliche wie handwerkliche Niveau der Vorgängerproduktion tunlichst nicht zu unterschreiten. Zumindest die konzeptionelle Vorarbeit, die Kornél Mundruczó und sein Team geleistet haben, ist eindrucksvoll. Der Regisseur charakterisiert Tannhäuser treffend aus der Gegenwart heraus: Er sei „ein neurotischer, ausgebrannter, depressiver Mann“ in der Midlife-Crisis, der sich den Traumata seiner Vergangenheit stellt und sich einem Selbstheilungsprozess stellt. Am Ende sieht der Ungar für die Titelfigur gar die Chance eines Neuanfangs. Soweit sein Statement im Programmheft.

Wagner in der Dschungel-Kommune

Wo Schavernoch und Kupfer einst die heimlichen Verbindungen von Venus- und Wartburgwelt enthüllten, schärft nun Monika Pormale in ihrem Bühnenbild die Gegensätze wieder und stellt eine südlich enthemmte Hippie-Kommune dem nordisch-aristokratischen Kosmos der High Society entgegen. Die reinen Schauwerte dieser Setzungen sind beträchtlich. Denn immerhin wird Wagners romantische Oper damit erstmals in den Dschungel entführt. Im üppigem Grün von Palmen raucht also Frau Venus tiefenentspannt ihre Joints, und Herr Tannhäuser lagert angesichts des deutlichen sexuellen Überangebots, zu dem hier auch Minderjährige gehören (das Thema „Pädophilie und Richard Wagner“ ist in der Tat neu), merklich ermattet und gelangweilt wie ein Tarzan in der Frührente inmitten von Lianen. Synästhetisch imaginiert man dazu die schwüle Wärme der afrikanischen Regenzeit. Ja, so stellen sich fantasievolle Norddeutsche wohl die Freiheit des Aussteigertums und Rebellendaseins vor. Ein süßlicher Hauch von 1968 weht durch die Hamburgische Staatsoper.

Die Chorregie hat einigen Witz

Der Sektempfang bei Landgraf Hermann, auf dem die Kleiderordnung „Black Tie“, will sagen: Frack oder Smoking für die Herren, lange Kleider für die Damen, gilt, steht in seinem klinisch hellen Weiß der Venuswelt krass entgegen. Nur der nicht wirklich reuige Rückkehrer in diese Halle der Konventionen kommt im T-Shirt auf die Party der Schönen und Reichen. Klar, Tannhäuser ist Rebell. Die Frackjacke, die ihm daher übergestülpt wird, behält er nur so lange an, wie er seine „Sünde“ – die Reise in den Venusberg – für sich behalten kann. Die Chorregie hat hier einigen Witz, wenn die arg reaktionären Sprüche der Minnesänger mal beklatscht, mal belacht werden. Wenn sich Tannhäuser dann offenbart und den Seinen den Besuch bei Venus ausdrücklich empfiehlt, platzen die Palmen der Gegenwelt durch die Rückwand in die heil’ge Halle: Die Konfrontation der beiden Welten ist unausweichlich. Es bleibt indes ein Geheimnis von Regisseur und Bühnenbildnerin, welche Botschaft sie mit dem Schlussbild in die Wagnerwelt senden wollen: Denn da löst sich aus riesigen Palmenblättern ein ebenso imposanter Phallus. Ob der Penis, der sich aus der Palme gen Himmel streckt, ein Lobpreis der sinnlichen Liebe sein soll?

Geschmackssache: Klaus Florian Vogt in der Titelpartie

Schade bei alledem, dass Kornél Mundruczó das Handwerk der Personenregie fehlt, seine mitunter gar nicht schlechten Ideen in die musiktheatralische Realität umzusetzen. Die Szenen einer Ehe in der Endphase zwischen Venus und Tannhäuser bleibt Rampensingsang, den auch die fulminant mezzodramatische Tanja Ariane Baumgartner nicht retten kann. Der Sängerkrieg ist zwar unfallfrei arrangiert, der Sprengstoff dieser bigotten Klasse wird freilich kaum ansatzweise gezündet. Auch den finalen Wiederbegegnungen von Elisabeth und Wolfram, respektive Wolfram und Tannhäuser gewinnt der Regisseur nur wenige interessante Facetten ab, sodass es den darstellerischen Qualitäten der einzelnen Sänger überlasse bleibt, was sie aus ihren Figuren machen. Wirklich durchgeformt als Charakter ist nur die überzeugend suizidale Elisabeth der sopranleuchtenden Jennifer Holloway. Die tiefen Männerstimmen sind exzellent besetzt, Georg Zeppenfelds Landgraf ist purer Bassluxus. Christoph Pohl setzt mit seinem Wolfram auf seinen schönen klaren Kavaliersbariton, die edle Phrasierungskunst der Fischer-Dieskau-Schule ist weniger seine Sache. Eindeutig Geschmackssache ist der umjubelte Klaus Florian Vogt in der Titelpartie. Der weltweit führende Lohengrin wird nicht einfach zu einem tollen Tannhäuser. Man bewundert zwar die Mühelosigkeit des hellstimmigen Heldentenors, doch die Intonation seiner flach und gerade geführten Stimme leidet erheblich.

Die Partitur hat mehr Magie, als die Philharmoniker uns glauben machen

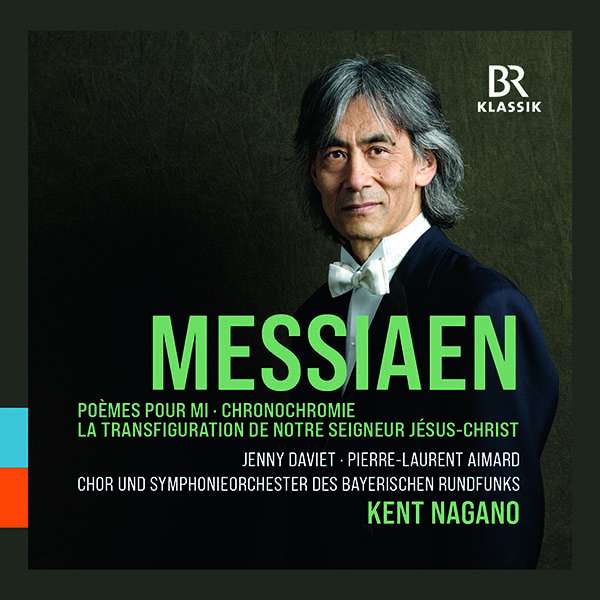

Der musikalische Hausherr erlebt mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg keinen Glanztag. Trotz einiger Wackler und Schmisse hat Kent Nagano zwar den Laden insgesamt im Griff, doch nach dem warmtönenden Vorspiel gehen die Philharmoniker ohne jede postpandemische Wonne am Wagnerwogen zu Werke. Sie klingen pauschal, undifferenziert, laut. In dieser Partitur des Aufbruchs zwischen romantischer Oper und Musikdrama steckt so viel mehr Magie, als an diesem lauen Abend zu vernehmen ist.

Hamburgische Staatsoper

Wagner: Tannhäuser

Kent Nagano (Leitung), Kornél Mundruczó (Regie), Monika Pormale (Bühne), Sophie Klenk-Wulff (Kostüme), Felice Ross (Licht), Georg Zeppenfeld, Klaus Florian Vogt, Christoph Pohl, Daniel Kluge, Levente Páll, Jürgen Sacher, Martin Summer, Jennifer Holloway, Tanja Ariane Baumgartner, Florian Markus, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Chor der Hamburgischen Staatsoper